Quoted By: >>90020840

Donations to the archive would be appreciated to help fund our server hardware & storage drives. We are looking for developers to help build new software and archives, discuss here.

Threads by latest ghost replies - Page 292

Quoted By:

cosmic edition

Quoted By:

Wew lad.

https://www.sbs.com.au/news/new-nra-president-blames-ritalin-for-school-shootings

>Oliver North, a retired Marine lieutenant colonel, has told Fox News Sunday that perpetrators of school violence "have been drugged in many cases" and "many of these young boys have been on Ritalin since they were in kindergarten".

>North also blamed a "culture where violence is commonplace" pointing to TV and movies.

>Investigators have given no indication that they believe the 17-year-old suspect, Dimitrios Pagourtzis, used Ritalin, which treats attention deficit hyperactivity disorder, or other drugs.

>Pagourtzis' lawyer, Nicholas Poehl, says he's not aware that his client was on any specific medication.

https://www.sbs.com.au/news/new-nra-president-blames-ritalin-for-school-shootings

>Oliver North, a retired Marine lieutenant colonel, has told Fox News Sunday that perpetrators of school violence "have been drugged in many cases" and "many of these young boys have been on Ritalin since they were in kindergarten".

>North also blamed a "culture where violence is commonplace" pointing to TV and movies.

>Investigators have given no indication that they believe the 17-year-old suspect, Dimitrios Pagourtzis, used Ritalin, which treats attention deficit hyperactivity disorder, or other drugs.

>Pagourtzis' lawyer, Nicholas Poehl, says he's not aware that his client was on any specific medication.

Quoted By:

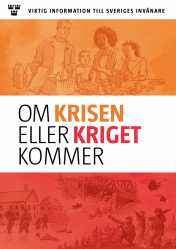

MSB har släppt sin nya broschyr "Om kriget eller krisen kommer".

Läs igenom den, var förberedd,

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Krisberedskapsveckan/Fakta%20om%20broschyren%20Om%20krisen%20eller%20Kriget%20kommer/MSB_Om%20krisen%20eller%20kriget%20kommer_maj_2018.pdf

Läs igenom den, var förberedd,

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Krisberedskapsveckan/Fakta%20om%20broschyren%20Om%20krisen%20eller%20Kriget%20kommer/MSB_Om%20krisen%20eller%20kriget%20kommer_maj_2018.pdf

Quoted By:

How many of you guys who start all these threads about Sweden have been there?

It's actually really nice.

It's actually really nice.

53KiB, 600x446, 3fc8d8b09548965b5fc85c5c54f84dbc-canadian-vandalism.jpg

Quoted By: >>46684712

Canadians are nice, they're the opposite of amerilards

Quoted By:

So everyone knows the location of the tallest tree in the world is a secret, but there's a picture on national geographic and because there is a river in the background I was able to find the area of the tree by studying all the rivers in nothern california. Now I just need help pinpointing its exact location. Does anyone want to help?

Quoted By:

xanny edition

Quoted By:

tough luck kid

I'm faster than you

I'm faster than you

Quoted By:

edycja znowu się zjebało